撰文:Daii

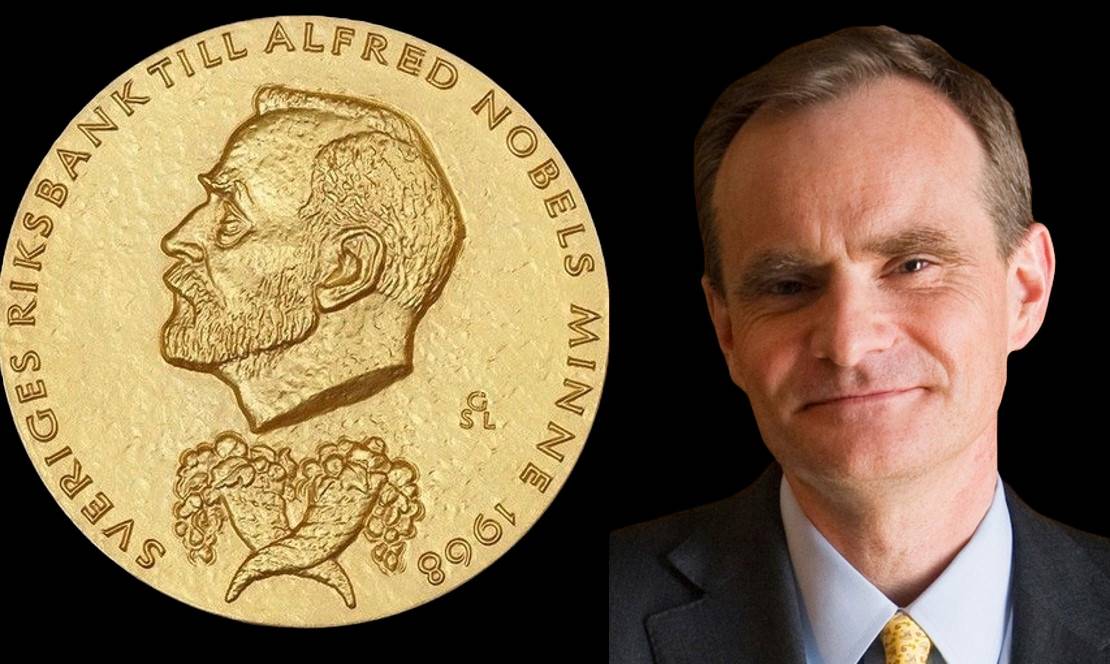

但这一次,发出警告的人是 Simon Johnson——一位在 2024 年刚刚摘得诺贝尔经济学奖的学者。这意味着,他的观点无论在学术界还是政策圈,都有足够的分量,不容忽视。

Simon Johnson 曾担任国际货币基金组织(IMF)首席经济学家,长期关注全球金融稳定、危机预防与制度改革。在宏观金融和制度经济学领域,他是少数既能影响学术共识,又能左右政策设计的声音。

今年 8 月初,他在全球知名的评论平台 Project Syndicate 上发表了一篇题为《The Crypto Crises Are Coming》(加密危机即将到来)的文章。这个平台被称为「全球思想领袖的专栏」,长期为 150 多个国家、500 多家媒体提供稿件,作者包括各国政要、央行行长、诺奖得主和顶尖学者。换句话说,这里发表的观点,往往能直达全球决策层。

在文章中,Johnson 把矛头指向了美国近期的一系列加密立法,尤其是刚刚通过的 GENIUS Act(天才法案)和正在推进的 CLARITY Act(清晰法案)。在他看来,这些法案表面上是为稳定币等数字资产建立监管框架,实际上却是在以立法之名放松关键约束。(Project Syndicate)

他直言:

Unfortunately, the crypto industry has acquired so much political power – primarily through political donations – that the GENIUS Act and the CLARITY Act have been designed to prevent reasonable regulation. The result will most likely be a boom-bust cycle of epic proportions.

译文:不幸的是,加密货币行业已经通过大量政治捐款,获得了巨大的政治影响力,以至于《天才法案》和《清晰法案》的设计初衷就是为了阻止合理的监管。其结果,很可能是一次史无前例的繁荣—萧条循环。

在文章的结尾,他更是给出了警示性的收束:

The US may well become the crypto capital of the world and, under its emerging legislative framework, a few rich people will surely get richer. But in its eagerness to do the crypto industry『s bidding, Congress has exposed Americans and the world to the real possibility of the return of financial panics and severe economic damage, implying massive job losses and wealth destruction.

译文:美国很可能成为全球的「加密之都」,在这一新兴的立法框架下,少数富人肯定会更加富有。然而,美国国会急于为加密货币行业服务,却让美国乃至全世界都面临金融恐慌卷土重来、严重经济损失的现实可能性,这意味着大规模失业和财富蒸发。

那么,Johnson 的论据和逻辑链究竟是如何搭建的?他为什么会得出这样的判断?这,正是我们接下来要拆解的。